Mi è difficile definire in termini semplici questo volume di Fabio Camilletti, nonostante sia uno dei migliori e più informativi che abbia letto negli ultimi tempi, perché faccio fatica a collocarlo entro un genere riconosciuto e riconoscibile. Sotto un titolo in verità non molto indicativo e poco “intrigante”, e un sottotitolo che chiama in causa “letteratura e metapsichica”, sembrerebbe nascondersi un testo di critica letteraria, ma già dopo pochi paragrafi si scopre che l’autore, docente di letteratura italiana all’università di Warwick, si muove ben oltre le consuete analisi di opere con contenuti “occulti”. Inizialmente si potrebbe sospettare trattarsi di una raccolta di brevi profili di vite segnate dal mistero, ma presto ci si rende conto che gli approfondimenti storici e i collegamenti con esperienze differenti trascendono, e di molto, il puro genere biografico. Ciò che caratterizza il volume è la ricchissima serie di dati, riferimenti, riscontri storici, considerazioni psicologiche, che costruiscono un’efficace rappresentazione tridimensionale di una manciata di persone in vario modo “toccate” dall’occulto e attive nella cangiante e cangiata società italiana del Novecento.

Mi è difficile definire in termini semplici questo volume di Fabio Camilletti, nonostante sia uno dei migliori e più informativi che abbia letto negli ultimi tempi, perché faccio fatica a collocarlo entro un genere riconosciuto e riconoscibile. Sotto un titolo in verità non molto indicativo e poco “intrigante”, e un sottotitolo che chiama in causa “letteratura e metapsichica”, sembrerebbe nascondersi un testo di critica letteraria, ma già dopo pochi paragrafi si scopre che l’autore, docente di letteratura italiana all’università di Warwick, si muove ben oltre le consuete analisi di opere con contenuti “occulti”. Inizialmente si potrebbe sospettare trattarsi di una raccolta di brevi profili di vite segnate dal mistero, ma presto ci si rende conto che gli approfondimenti storici e i collegamenti con esperienze differenti trascendono, e di molto, il puro genere biografico. Ciò che caratterizza il volume è la ricchissima serie di dati, riferimenti, riscontri storici, considerazioni psicologiche, che costruiscono un’efficace rappresentazione tridimensionale di una manciata di persone in vario modo “toccate” dall’occulto e attive nella cangiante e cangiata società italiana del Novecento.

Il libro di Camilletti è in realtà una raccolta di cinque saggi, reciprocamente indipendenti, incardinati ciascuno su un personaggio del mondo letterario e artistico italiano, e su una o poche tipologie di esperienze insolite. Due di questi saggi sono dedicati ad altrettanti giornalisti e scrittori, di primo piano alla loro epoca ma ora precipitati in una sorta di oblio silenzioso.

Il primo dei due è Dino Segre, meglio conosciuto come Pitigrilli, che si affermò nei primi decenni del Novecento come brillante scrittore di romanzi e racconti vivaci e sorprendenti. La sua vicenda biografica fu complessa e articolata, segnata da formidabili incoerenze, adesioni ideologiche di discutibile autenticità e scelte eticamente riprovevoli, in mezzo alle quali permasero alcuni punti oscuri, come ad esempio porsi al servizio della polizia politica del regime fascista, o la tardiva conversione al cristianesimo, che neppure le indagini storiche degli ultimi tempi sono riuscite a risolvere. Camilletti mette sotto il fuoco della sua lente un altro aspetto semisconosciuto di Pitigrilli, cioè la sua frequentazione di esperienze medianiche, mostrando entro quali limiti anche questo si riconnettesse a una storia esistenziale complicata, affascinata forse più dalla briosità di sentirsi controcorrente che dall’impegno alla coerenza.

Il primo dei due è Dino Segre, meglio conosciuto come Pitigrilli, che si affermò nei primi decenni del Novecento come brillante scrittore di romanzi e racconti vivaci e sorprendenti. La sua vicenda biografica fu complessa e articolata, segnata da formidabili incoerenze, adesioni ideologiche di discutibile autenticità e scelte eticamente riprovevoli, in mezzo alle quali permasero alcuni punti oscuri, come ad esempio porsi al servizio della polizia politica del regime fascista, o la tardiva conversione al cristianesimo, che neppure le indagini storiche degli ultimi tempi sono riuscite a risolvere. Camilletti mette sotto il fuoco della sua lente un altro aspetto semisconosciuto di Pitigrilli, cioè la sua frequentazione di esperienze medianiche, mostrando entro quali limiti anche questo si riconnettesse a una storia esistenziale complicata, affascinata forse più dalla briosità di sentirsi controcorrente che dall’impegno alla coerenza.

L’altro autore di questa coppia di giornalisti-scrittori è Dino Buzzati, del quale forse molti ricordano I misteri d’Italia, raccolta di articoli usciti su quotidiani relativi a eventi e personaggi dell’occulto del secondo Novecento. Meno noto è il suo contatto ravvicinato con Bruno Lava, un medium di Treviso sul quale hanno circolato scarse notizie sulla stampa generalista, sebbene si siano talora occupati di lui anche parapsicologi assai noti a livello popolare come Massimo Inardi. La sua vicenda fu essenzialmente confinata a una piccola cerchia di concittadini, mentre la sua medianità consistette in una limitata fenomenologia di tipo fisico che sembrava prodursi sia dentro che fuori l’ambito delle classiche sedute. Lava coltivava con accortezza e, all’apparenza, con semplicità i rapporti con i suoi amici ed era in questo contesto che “lasciava avvenire” le manifestazioni insolite. È in riferimento a lui che Buzzati una volta riferì a suo modo, cioè fedelmente ma con maestria letteraria, un curioso fenomeno di certe caramelle irrequiete… di cui non vorrei dire altro per non togliere ai lettori di Camilletti il piacere di scoprire da soli di cosa si trattò.

Un altro saggio del volume riguarda Giorgio Vigolo, scrittore e poeta saldamente incastonato nella cultura romana, noto soprattutto per aver curato l’edizione critica “definitiva” dei sonetti dialettali di Giuseppe Gioachino Belli. Anche lui parve entrare a contatto e rappresentare, in alcuni romanzi e racconti, delle singolari manifestazioni occulte, nelle quali a muoversi in maniera incongrua e misteriosamente inquietante sembrava essere il tempo, in un gioco di suggestioni e rimandi, tra realtà e fantasia, a una disorientata continuità temporale. Non a caso da una sua opera specifica, ovvero il racconto del 1947 “Avventura a Campo di Fiori”, sembrano aver tratto ispirazione alcuni passaggi del celeberrimo sceneggiato televisivo Il Segno del Comando, venato delle notturne sensazioni di una presenza di Byron a Roma, e un film di Luigi Magni dal quasi identico titolo, del 1983. In un inavvertito rimbalzo tra presente e passato, tra giorno e notte, tra precisione e vaghezza, le pagine della storia di Roma si sovrappongono così, si scompongono e mutano di posto, in un affascinante vortice di permanenze spettrali.

Un altro saggio del volume riguarda Giorgio Vigolo, scrittore e poeta saldamente incastonato nella cultura romana, noto soprattutto per aver curato l’edizione critica “definitiva” dei sonetti dialettali di Giuseppe Gioachino Belli. Anche lui parve entrare a contatto e rappresentare, in alcuni romanzi e racconti, delle singolari manifestazioni occulte, nelle quali a muoversi in maniera incongrua e misteriosamente inquietante sembrava essere il tempo, in un gioco di suggestioni e rimandi, tra realtà e fantasia, a una disorientata continuità temporale. Non a caso da una sua opera specifica, ovvero il racconto del 1947 “Avventura a Campo di Fiori”, sembrano aver tratto ispirazione alcuni passaggi del celeberrimo sceneggiato televisivo Il Segno del Comando, venato delle notturne sensazioni di una presenza di Byron a Roma, e un film di Luigi Magni dal quasi identico titolo, del 1983. In un inavvertito rimbalzo tra presente e passato, tra giorno e notte, tra precisione e vaghezza, le pagine della storia di Roma si sovrappongono così, si scompongono e mutano di posto, in un affascinante vortice di permanenze spettrali.

Ancora, la sezione finale del volume di Camilletti è dedicata al gioco, da alcuni considerato con gran rispetto, del “bicchierino” che scorre su un tabellone alfabetico, mediante il quale si cerca di stabilire un contatto con gli spiriti dei defunti. L’occasione per occuparsi di questa fenomenologia è data da un passaggio del romanzo – ma quanto rappresentativo di un’epoca! – Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, che impegna i suoi protagonisti a tentare il contatto con l’aldilà a pochi mesi di distanza da quando la stessa identica scena venne vissuta davvero da un giovane che sarebbe rimasto poi legato per tutta la vita a quel genere di attività, Salvatore Occhipinti, padre di quel Luigi che, proseguendo sullo stesso percorso, sarebbe diventato un personaggio rappresentativo e leader dell’Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica. Paradossalmente, in tale contesto il discorso di Camilletti entra nella letteratura medianica nell’istante medesimo in cui esce dalla letteratura del romanzo di Bassani, coinvolto forse dalla natura indeterminata e indeterminabile di questi fenomeni.

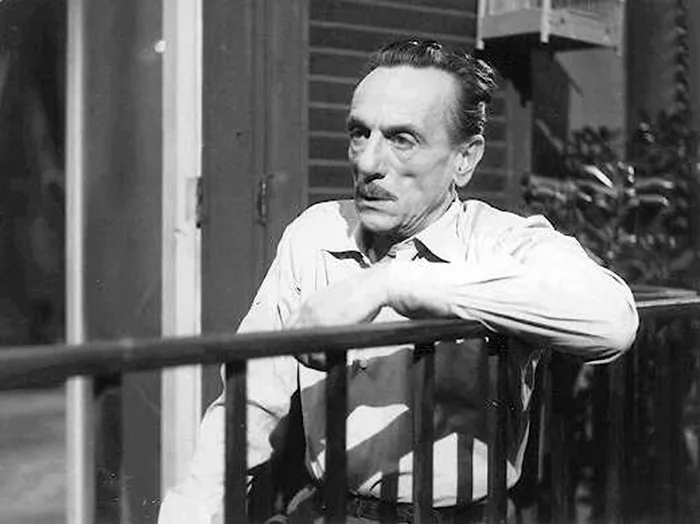

Per ultimo (anche se non è l’ultimo del libro) ho lasciato il saggio dedicato a Questi fantasmi, di Eduardo de Filippo, che ho letto con estremo interesse perché di tutte le forme d’arte quella che prediligo è il teatro. Nelle pagine di questa sezione del volume, che spaziano dai fantasmi ai poltergeist per estendersi… all’urbanistica e all’architettura di Napoli, Camilletti effettua un abile e profondo lavoro di scavo nel rintracciare gli elementi formativi della storia nelle concezioni della psicoanalisi, nella tradizione popolare, nelle indagini parapsicologiche, nella psicologia e nell’arte del geniale de Filippo, che fu una personalità intellettuale troppo complessa per essere appiattita in una definizione univoca di credente o di scettico nei ritorni dall’aldilà.

Per ultimo (anche se non è l’ultimo del libro) ho lasciato il saggio dedicato a Questi fantasmi, di Eduardo de Filippo, che ho letto con estremo interesse perché di tutte le forme d’arte quella che prediligo è il teatro. Nelle pagine di questa sezione del volume, che spaziano dai fantasmi ai poltergeist per estendersi… all’urbanistica e all’architettura di Napoli, Camilletti effettua un abile e profondo lavoro di scavo nel rintracciare gli elementi formativi della storia nelle concezioni della psicoanalisi, nella tradizione popolare, nelle indagini parapsicologiche, nella psicologia e nell’arte del geniale de Filippo, che fu una personalità intellettuale troppo complessa per essere appiattita in una definizione univoca di credente o di scettico nei ritorni dall’aldilà.

Un volume dunque, come spero di aver indicato, ricchissimo di suggestioni e di informazioni non facilmente reperibili altrove, che hanno il potere di spingere a nuove letture e ricerche, o semplicemente tornare a riflettere su questioni che sembravano chiare, sulla scorta di nuovi elementi interpretativi. Che si vuole di più, da un testo che intende prospettarci un occulto che fa capolino dall’ordinarietà quotidiana, scritto – per di più – con agilità e grande padronanza della materia? Il mio consiglio è di non perdersi quest’occasione di confrontarsi con un tema onnipresente, riscoperto in contesti e persone che si pensa di solito esenti da una simile contaminazione.

Deve essere interessante…

"Mi piace""Mi piace"

Buongiorno, le farà piacere sapere che ho fatto spedire una copia alla Biblioteca Bozzano-De Boni non appena il libro è uscito

"Mi piace""Mi piace"